欧州委員会による、e-FUEL(イーフューエル)の使用を前提に「35年以降も内燃機関の販売を容認する」という2023年3月の発表、次いで、各国の自動車工業会の連名で発信されたマルチパスウェイの必要性を記したリリースを受け、より一層の注目を集めるカーボンニュートラル燃料(CNF)。本シリーズは4回に渡って、そのCNFについて解説していく。

第1回では化石燃料ができるまでとわれわれが取り組むべきことを記した。第2回では水素を取り上げる。

本当は最も商業化が進んでいるバイオエタノールから話を始めたいのだが、アルコールの話をするならメタノールの話を飛ばすわけにも行かず、メタノールの話をするには、水素生成の話が必要になるので、まだ課題の多い水素の話から始めたい。水素の問題がわかると他の話がわかりやすくなるからだ。

水素と作り方の種類

水素には、グレー、ブルー、グリーンの3種類がある。化学的には全く同じものだが、その作り方によって、カーボンニュートラルを評価するために分類されているのだ。再生可能エネルギー由来の電力で水を電気分解して作るゼロカーボンの水素がグリーン水素。化石燃料を改質し、その過程で出る二酸化炭素を回収してオフセットした水素がブルー水素。化石燃料を改質して、その過程で出る二酸化炭素を大気放出して得た水素がグレー水素である。

ということで、作り方から分類した水素には、電気分解によるものと、改質によるものの2種類ある。まずは中学の理科の実験でやった通り、水を電気分解する方法だ。普通に考えて、他にいくらでも使い様のあるエネルギーである電力を使って水素を生産するならば電力をそのまま使う方が、効率が良いしコストも安い。

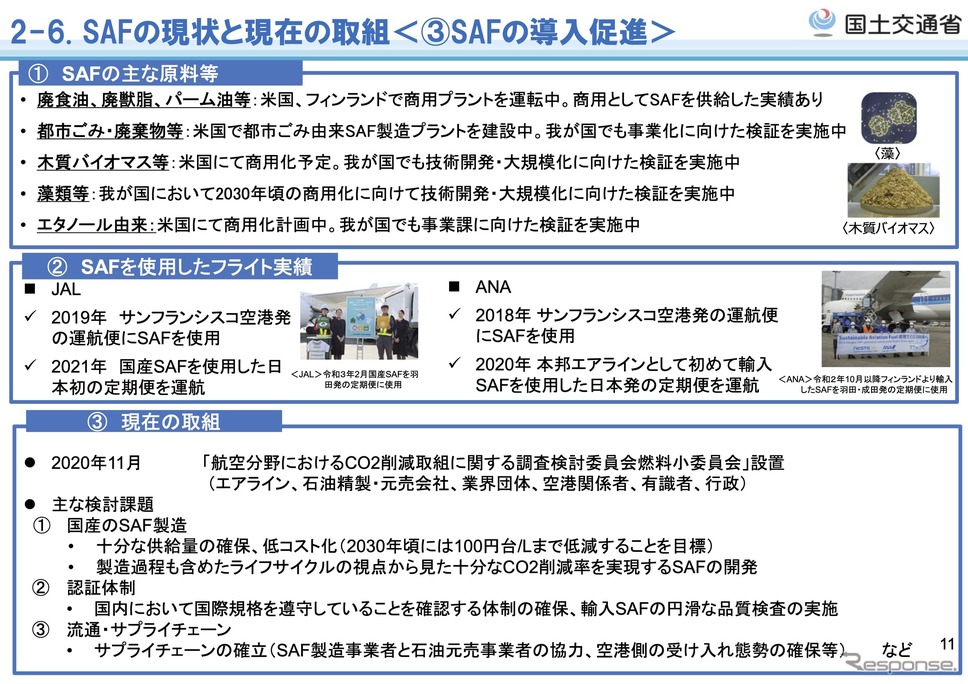

航空機に必須とされるSAF

エネルギー変換回数が少ない電気の有利を念頭に置きつつも、飛行機や船舶など、大量のエネルギーを消費し、かつ有線ではどうにもならないモビリティにおいては、電気を可搬化したバッテリーに頼るしかないのだが、バッテリーは重量的に相性が悪い。短距離の小型機に限定すればともかく、二酸化炭素排出量の多い大型の旅客機や貨物機を、例えば客室や積載重量への影響を抑え、現実的な輸送効率を維持したままバッテリー駆動にできるだけの技術はまだ目処が立っていない。

この原稿のテーマであるクルマだけでなく、航空領域もまた、国際機関の要請により二酸化炭素排出量の削減目標が定められているので、今のテクノロジーで考える限りは、SAF(Sustainable Aviation Fuel)と呼ばれる「持続可能な航空燃料」が必須とされている。エネルギー密度の高さが求められるとやはりそこは液体燃料が突出して優秀なのだ。つまり人類が航空機を手放す覚悟がないのであればなんとかしてSAFを実現するより他ない。

ではSAFをどう作るかとなると、ここも大別して2種類ある。廃物(廃油やバイオマス、都市ごみ、廃プラスチック)などから生成する方法と、何らかの方法(現実的にはほぼ太陽光パネルか風力発電になるだろう)で作った水素と炭素から合成する方法だ。廃物由来のSAFは再利用そのものが二酸化炭素の削減になり、一般的にコストも安いが、原材料が廃物であるがゆえに調達量は自在にはならない。後者の再生可能系では特に水素生成のコストが問題である。

太陽光による水素生成の可能性

課題は難しいながら、たとえば広大な砂漠の真ん中で、送電インフラの建設に膨大なコストがかかるような未利用地で、計画当初から太陽光パネルによる電力での水素生成を目的としたプラントを作ることは考えられる。エネルギーは「作る」「運ぶ」「使う」の3つの過程があり、どれが欠けても成立しない。電線で運ぶのは都合が悪いとすれば、運びやすい形にするしかないケースを考えるのがこの「水素生産→燃料化」のテーマである。

![[15秒でわかる]メルセデスAMG『ピュアスピード』コンセプト…初のミトスブランド](/imgs/sq_l1/2012075.jpg)