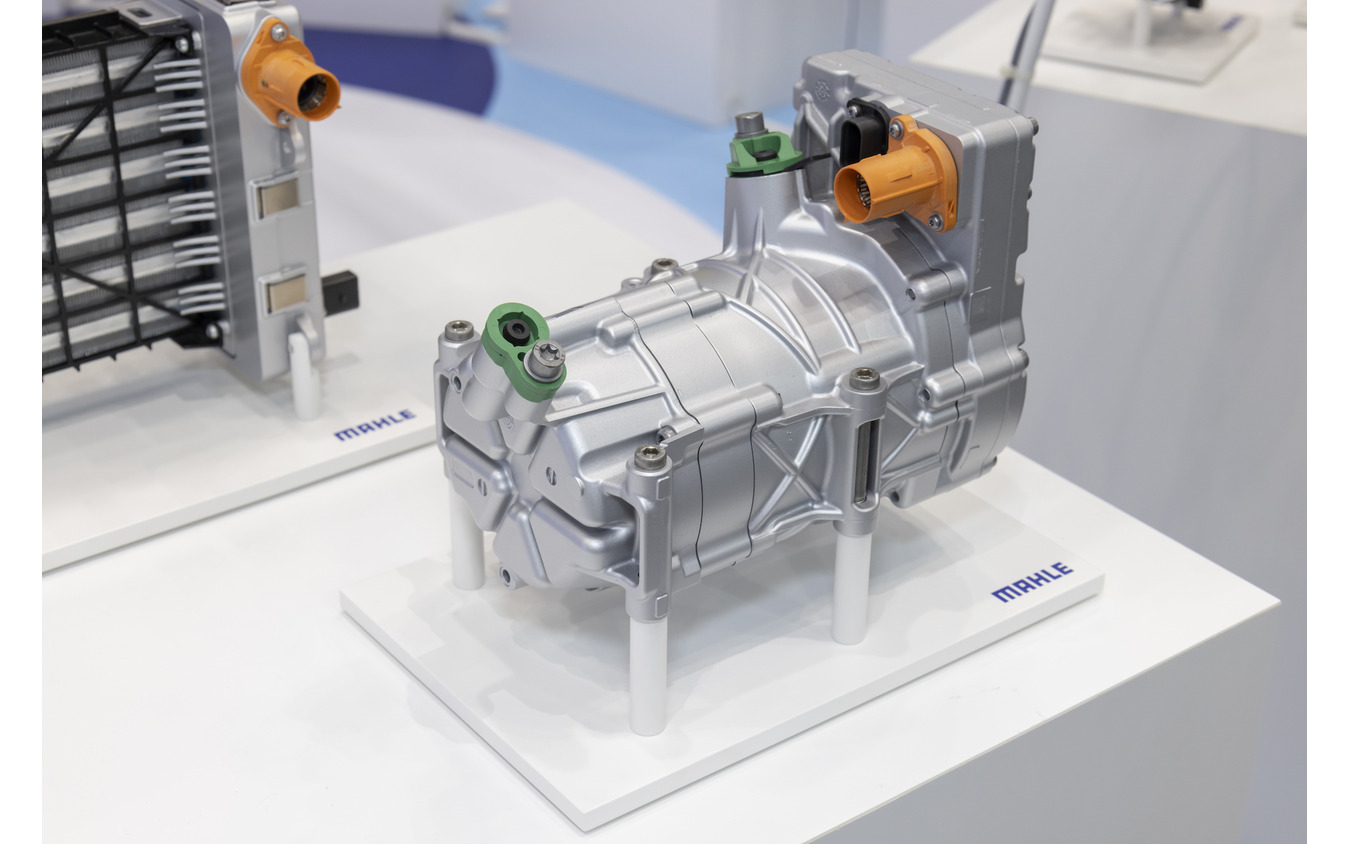

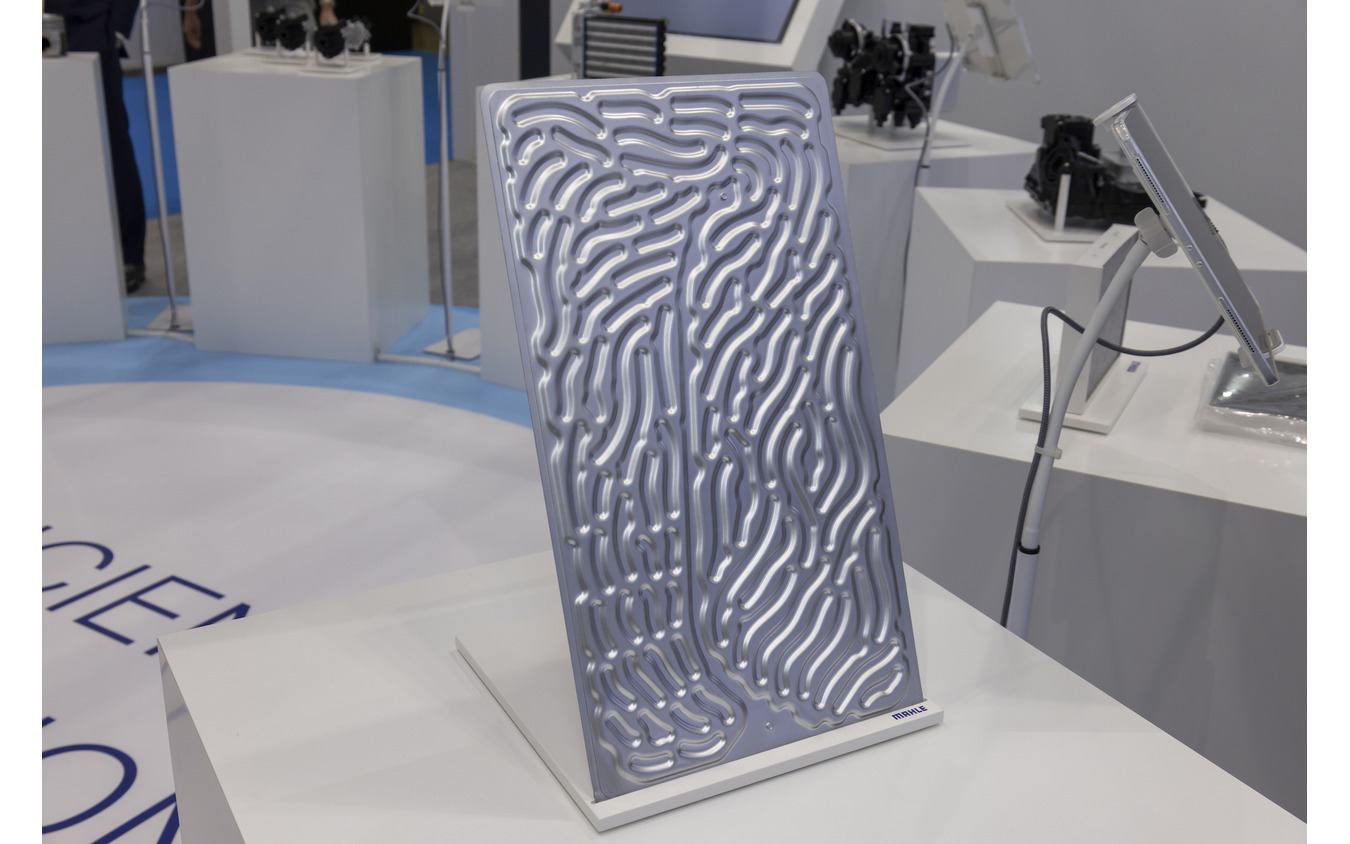

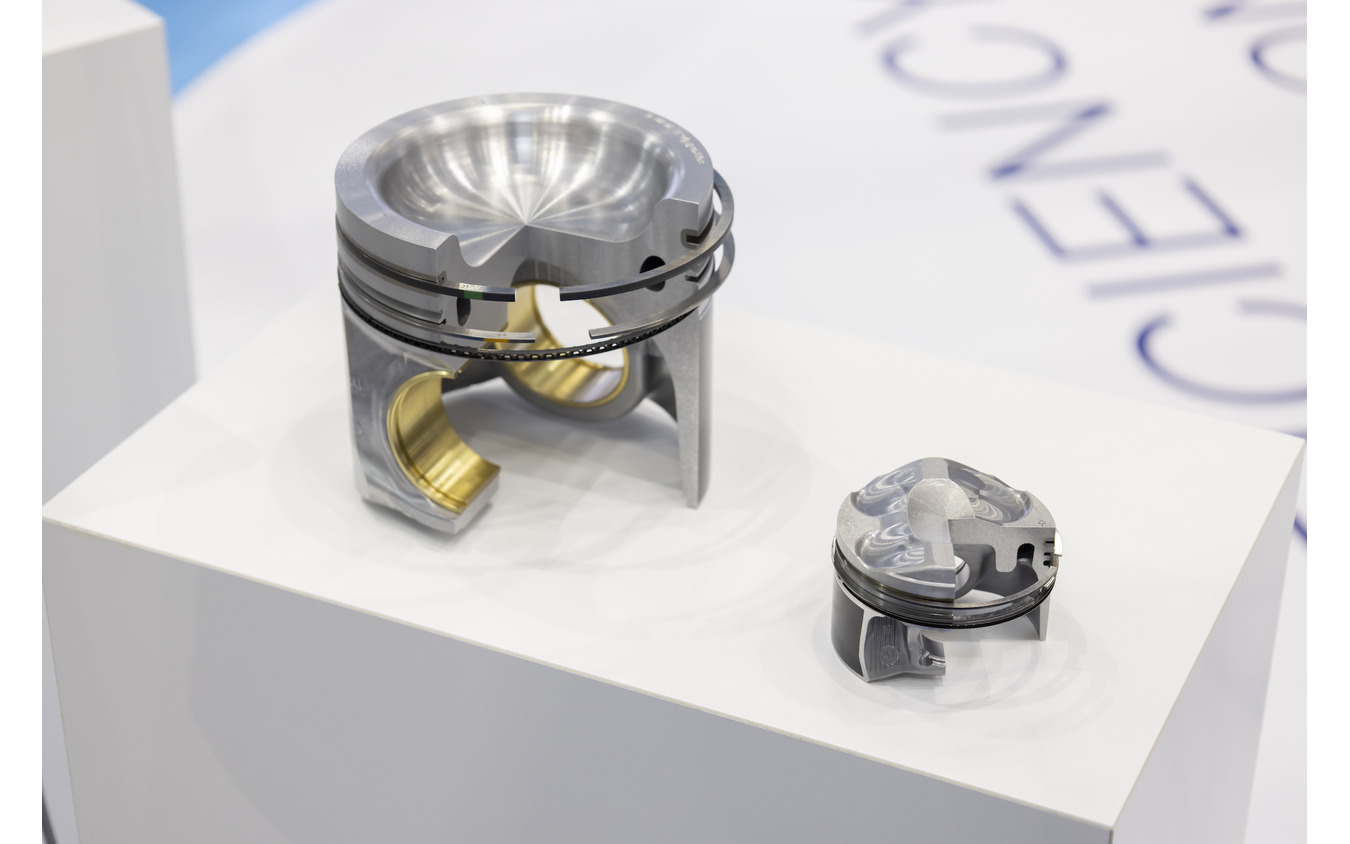

自然界にある珊瑚のフローパターンに着目して冷却水路設計された「バイオニック バッテリー クーリングプレート」をはじめ、数々のサーマルマネージメントコンポーネンツや、マグネットフリーで非接触型の「MCT(Magnet-Free Contactless Transmitter)e-モーター」、さらには商用車・乗用車の水素エンジン用ピストンや高圧インパクタなど、ジャパンモビリティショー2023において、マーレジャパンは幅広く野心的なポートフォリオを披露した。独シュトゥットガルトに本社を置くマーレグループ全体の従業員数は約7万2000人。日本には約2600人がおり、うち500人のエンジニアを擁している。

2022年にグループ全体の売上高は前年比13.7%増となる124億ユーロ(約1兆9840億円)に達し、その5.4%をR&Dに投資している。売上の中で非ICEつまり電動車用のコンポーネンツやユニットの比重が順調に高めている一方で、来年からは水素エンジン用コンポーネンツも量産体制に入るという。同時に外部機関によるサステナビリティ評価でも、ESGパフォーマンスやクライメート・スコアをさらに改善し、自動車サプライヤの平均を大きく上回り続ける。

この好調の理由と要因、さらには今後の事業の見通しを、グループCEOに就任してほぼ1年、ジャパンモビリティショーを機に来日したアルンド・フランツ氏に尋ねた。

電動化とともに成長する事業モデル

「もちろん、ここ4年のサプライチェーン危機と物価高の後に、会社が安定性と方向感を見出すことは非常に重要で、2023年は私たちにとってまさにそういう年でした。自動車産業やサプライヤ業界にいまだ逆風が少なくない中で、同時に私たちは日々、電動化モビリティへの変化を積み重ね、準備を続けています。それこそがキーとなる領域で、(CEOに就任して)この1年間特に注意を払ってきたことです」

カンファレンスでも強調した通り、マーレの戦略においてキーとなる領域は3つ。高効率のモーターやスマート充電を軸とする電動化、これまでに積み上げたディープナレッジや技術ノウハウによるサーマルマネージメントの高効率化やシステムユニット化、さらにリーンで効率に優れたグリーンなICEソリューションであるという。

マーレは、2030年までにCO2排出量を2019年比で49%削減し、2040年までにカーボンニュートラルを目指す(マーレ プレスカンファレンス)

マーレは、2030年までにCO2排出量を2019年比で49%削減し、2040年までにカーボンニュートラルを目指す(マーレ プレスカンファレンス)電動化テクノロジーとサーマルマネージメント、それぞれの部門におけるここ最近の好調ぶりを、フランツ氏はこう説明する。

「電動化が強く成長していく流れに、私たちの電動化コンポーネントやサーマルマネージメントがうまく沿えたと思います。コンポーネント単体でもシステム自体も、成長は速い。換言すれば、電動化とともに成長するモデルです。温度を管理するという見地では、私たちの社内に元々、色々な製品やノウハウがあって、進化させることも新しく組み合わせることも当然、できます。

過去、ICEの時代はエンジンとキャビン内だけが温度管理の対象でした。今日、電動車にも駆動モーターとキャビンは当然ありますが、パワーエレクトロニクス類はより多くのサーマルマネージメント・デバイスを必要とするのです。例えば、数百㎏にも及ぶ駆動用バッテリーは、温度の変動にセンシティブであるからこそ、私たちはオンボードチャージャーやバッテリー浸漬冷却装置、バッテリークーリングプレートなどの重要コンポーネントを供給するわけですが、それが必然的な需要だからです。バッテリーの温度管理を通じてシステム全体の作動を確実なものにすること。充電中や駆動中にバッテリーを冷却することで寿命を維持することや走行距離を延ばすためにも、または局所的に温度が上がるのを防ぐことも求められています」

EVが一般ユーザーに選ばれる際にもっとも気にされやすいのは航続距離だが、バッテリー容量やコストとせめぎ合うところで、サーマルマネージメント・デバイスや温度管理のノウハウが、航続距離の伸長に役割を果たしているということだろうか。

「その通りです。クリーンな電力は未だ限られ続けるでしょうが、私たちはカーボンニュートラルに近づいていかねばならず、限られたバッテリー容量からなるべく長距離をドライブできるよう、安心できるだけの航続距離を引き出したいわけです。ただ、航続距離や充電効率は無論重要ですが、もっとも大事なのは安全に作動させられること、制御すると同時に、バッテリーにかかるストレスを減じることです。私たちのミッションは、動的な状態で実際的な効率を高めることですから」

マーレの強み…モビリティ産業全体に対する柔軟性

では今年発表された「MAHLE 2030+」という中長期的な戦略の中で、核として挙げられた、電動化とサーマルマネージメント、高効率グリーンICEという3つのキー領域における、マーレ独自の特徴や強みを、フランツ氏はどう捉えるか?

「まず、私たちのグローバルなエンジニアリングと生産拠点が、あらゆるコンポーネンツを顧客に安定供給できることは、ひとつの大きな価値だと考えています。またいずれの領域においても、私たちには各コンポーネントのレベルで培ってきたノウハウや品質がありますから、部品単体でも、それらを組み合わせたシステム・エンジニアリングでも、効率よくコンパクトに対応できます」

実際、サーマルマネージメントを例にとってみても、一つひとつのコンポーネントの質が担保され、組み合わせられることも、モジュール全体での効率化を図れるところも、マーレの強みとなっている。EVには熱源がないため、室内を暖めるにはヒートポンプが使用されるが、マーレは800V PTCヒーターは室内の空気を直接加熱することで効率を高め、消費電力を抑えるという。一方で同じく800VのEコンプレッサも揃えているし、シーメンスと共同開発が進むワイヤレス充電システムも、800Vがメインになっているという。

800V Eコンプレッサ

800V Eコンプレッサ

またリチウムイオンバッテリー冷却のために、通常の直線的な流路ではなく珊瑚が水分を運ぶ形状のようにバイオニックな設計としたバッテリープレートは、「自然を模倣する」コンセプト。流路内の圧力損失を最大20%減らしつつ、熱伝達が10%増加するという。しかも流路形状パターンの設計はバッテリーの温度分布ごとに、AIも用いて最適化できる。

バイオニック バッテリー クーリングプレート

バイオニック バッテリー クーリングプレートいずれも作動の安定性や効率を高めることで、結果的に充電一回あたりの航続距離が伸ばせるであろうコンポーネントと言える。加えて重要なことは、マーレのコンポーネンツは、モビリティ産業全体に対して、OEMのニーズに応じてスケーラブルなプロダクト展開が可能なことだ。

「どのぐらい一体化するかによって適応化や量産の規模は変わりますが、私たちは商用車・乗用車やトラックはもちろん、バッテリー駆動の電動バイクや電動自転車、建設機器や農業機械についても、先に挙げた3つの領域である電動化、サーマルマネージメント、そしてサステナブルなICEにおいて、コンポーネンツを供給しています」

「マルチパス戦略こそがもっとも確実な約束になる」

それにしても、カーボンニュートラルを目指す道程において、欧州のサプライヤのトップが、中長期的な戦略にサステナブルなICEを組み込んでいることは、興味深い。フランツ氏自身は、今後の市場動向をどのように捉え、解析しているのだろう?

「欧州の法制が、従来的なICEの新車登録を認める最後の年は、2035年に設定されています。ですから2035年までに何がどうなっていくか、注視しています。趨勢としては、北米や中国といった大規模な市場と同じように、欧州市場でもBEVが60%以上のシェアを占めていくでしょう。もちろん今後の規制によっては100%にもなりえます。でも、そんな方向性がサステナブルで成功するのか、見守る必要はあります。というのも欧州で実際にそれが可能になるには、インフラや原料の供給、精製過程に加えて、グリーン電力といった要因の一つひとつが要件に達しないといけません。だから達成されないかもしれませんし、今後の数年、EUはこれらの要因を、一つひとつの進捗を付きっきりでモニターするでしょう。

BEVのみが成功を収めるのかもしれませんが、私たちは脱カーボン化に向かうにはマルチパス戦略こそが、もっとも確実な約束になると考えます。なぜなら、様々な異なるテクノロジーが同じ目標に向かって競合する効果が生まれるからです。それらのテクノロジーがバランスしていく機会を作ることにもなります」

つまりマーレCEOとしてフランツ氏は、中長期的に脱カーボン化を達成するのにBEVだけで十分とは、考えていないのだ。

「BEVへの移行だけではスロー過ぎるからこそ、より速いハイブリッド化、バイオ燃料や合成燃料、水素ベースといったサステナブル燃料による脱石油燃料化を、私たちは必要としています。私たちの業界の脱カーボン化に、より素早いインパクトを生み出す必要があるという認識です」

今回のジャパンモビリティショーでも、トラックの1万3000リットルの水素エンジン用ピストンと、同じく乗用車の水素エンジンで1.3リットル用のアルミピストンが展示されたが、シュトゥットガルトですでに水素エンジンのトラック数十台のフリートによる試験が始まっており、水素エンジン専用のテストベンチによる試験も稼働しているという。また水素エンジンは異常燃焼を制することが肝要とあって、最適化されたピストンリングや、クランクケース内のブローバイガスを掃気したオイル消費を抑える高圧インパクタといったユニットも、その隣に展示されていた。

水素燃焼エンジン用ピストン(商用車&乗用車)

水素燃焼エンジン用ピストン(商用車&乗用車)BEVへの転換をただ目的化するのではなく、環境問題を解決するためのカーボンニュートラルという目標そして手段を、現実的に捉えているからこそ、自動車産業におけるアプローチはリアリストに徹しなければならないというのだ。

「EVと同様に、ICEもカーボンニュートラルになると信じています。ですからマーレはバイオ燃料、合成燃料、水素に投資していますし、来年には水素内燃エンジンがディーゼルに近いものとして実現します。低排出でパフォーマンスに優れ、公道で実際に使用できる日も近いのです」

日本OEMへの見解…水素に関する取り組みを評価

よく日本の論点では、海外に対するEV出遅れ論とハイブリッド依存、あるいは非効率的と見なされやすい水素社会への傾倒を指摘する声もあるが、フランツ氏は日本の電動化の現状と、マーレジャパンというチームについて、こう述べた。

「日本の自動車業界は早くからハイブリッド車を過去20年以上にわたって手掛け、日本の自動車メーカーはそのリーダーであり続けています。ですから日本の電動化が他地域にひけをとっているとか、むしろ日本の自動車産業が現状、何ら不利を被っていることはないと思います。ハイブリッドを通じて培ってきたノウハウが多々あって、電動パワートレインの最適化技術から高電圧ソリューションにも応じられるはずです。EVに対する志向が高まるグローバル市場で成功するには魅力的なEV製品を揃えるべきですが、日本の自動車メーカー、即ち我々のお客様が現在、取り組んで加速させているところだという印象です。私のこうした期待が、将来的にグローバル市場で強いシェアとなって現れてほしいところ。

私たちは日本の顧客をベースとしながら多くの成長を成し遂げてきました。20年以上にわたって、エンジンパーツやフィルター、エンジン補機類、もちろん電動化領域の会社を買収して参加に組み入れることで、日本でキーとなる投資を行い続けています。生産拠点という点でも、マーレは日本で総合的なポートフォリオを組むための体制を整えてきました。それに、日本のOEMと研究開発の段階から密接にやりとりして、グローバルに協業をしていくことが、非常に大切です。当然、日本のOEM顧客はここ、日本からグローバルにプロジェクトを展開していく体制をもっているわけですから」

日本のOEM自動車メーカー顧客に対するメッセージとして、フランツ氏はこう続ける。

「先に触れた、マルチパス戦略が脱カーボン化を助けるという話ですが、日本が水素社会に関して取ったイニシアチブを、本当に私たちは高く評価しています。これは革新的な出来事であり、日本は水素による循環モデルのロールモデルになりつつある。そして私たちマーレは、日本のOEMのために、日本でもワールドワイドでもあらゆる努力を惜しまず、日本のサプライヤの一員となりたいのです」

BEV普及に伴い、アフターマーケット事業も新たなフェーズへ

また一方で、BEVも普及しつつある現状におけるソリューションでも、方向性の定まった開発を進めている。そういってフランツ氏が例に挙げたのは、バッテリーのCO2フットプリントを下げるソリューションだった。

「グリーンパワー、グリーン電力に移行しなければならない理由を説明しましょう。リチウムイオンバッテリーはかなりCO2フットプリントが高いことで知られますよね。欧州で生産すると容量1kWhあたりのCO2フットプリントは約91㎏という計算で、中国での生産ならもっと高くなります。バッテリー容量値のほぼ10倍がCO2フットプリント値なのです。欧州製で100kWh容量のリチウムイオンバッテリーは、9.1トンということになります。

今後も電動化の領域は成長が見込まれますし、EVが優勢になっていったらサーマルマネージメント部門は現在の3倍に成長するでしょう。もちろん数年先の仕事が見込めるのは素晴らしいことですが、私たちはアフターマーケット事業においても実体を伴う成長をしていきたい、と考えています。なぜなら、アフターマーケット事業は過去10年で2倍の規模まで伸びましたが、今は新たな成長段階に入り始めているからです」

これまではデジタル化に伴って、車両ディアグノスティック機器が伸びを支えたが、今後はジャパンモビリティショーにも展示された「バッテリー プロ E チャージ」のような、バッテリーの健康状態を診断チェックする機器が、欠かせないという。

バッテリー プロ E チャージ

バッテリー プロ E チャージ「ダイアグノスティックやリペアパーツ、高電圧バッテリー用のリペア・ソリューションといった他の製品と組み合わせて、駆動用バッテリーの状態を評価できる機器が、中古EVの市場で求められます。ディーラーや修理工場だけでなく、リース会社が車両の残存価値からリース料金を設定するにも、必要とされるでしょう。周知のように、欧州でもEVの中古車市場はとても不安定で騰落が激しいものになっています。テクニカル面で不安要素が多いのに加え、EV市場への新規参入メーカーも多いため、より中古EVの価格低下が激しいのです。

でもリサイクルを通じてバッテリーを再使用できれば、CO2フットプリントは飛躍的に下がります。新しいEVが出たから買い替えるとか、15年経ったから新しいバッテリーに換えるというやり方では、脱カーボン化の前では意味を為しません。だからこそバッテリー診断機器とリペア体制を構築することに、意味があります。単純に経済・商業的な側面だけではなく、再び公道を走らせるにあたって電気のリークが生じていないかなど、安全面の担保を図るためでもあります」

事業というよりはミッションと捉え、やるべきことには事欠かないと笑うフランツ氏だが、カーボンニュートラルにリアリストとして向き合うとは、そういうことなのだ。

マーレのアルンド・フランツCEOマーレ公式HPはこちら

マーレのアルンド・フランツCEOマーレ公式HPはこちら

![シボレー『コルベットE-Ray』…ハイブリッド×全輪駆動の史上最強モデル[詳細画像]](/imgs/sq_m_l1/2014163.jpg)

![Z世代に人気のミニモト、ホンダ『NAVI』…2024年仕様が米国で発売[詳細画像]](/imgs/sq_m_l1/2014235.jpg)

![ホンダ『シビック』ハイブリッドモデルは200馬力[詳細画像]](/imgs/sq_m_l1/2014087.jpg)

![【セミナー見逃し配信】※プレミアム会員限定[EV海外OEM・部品メーカーセミナー]第11回 マーレが目指す将来戦略「MAHLE 2030+」](/imgs/sq_m_l1/1939200.jpg)

![2030年を見据えたマーレのマルチパス戦略…マーレジャパン ヴァイスプレジデント 坂野慎哉氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1931010.jpg)