昨今より一層の注目を集めるカーボンニュートラル燃料(CNF)を4回に渡って解説する本シリーズ。さて、次はいよいよe-Fuel(イーフューエル)だ。この連載の1回目で触れた通り、欧州理事会による内燃機関存続の決定で、前提条件としてe-Fuelが具体的に挙げられたことによって、一気に期待値が増大した。

この問題を「BEV vs e-Fuel」の様な二項対立で、どちらかが他を滅ぼすウィナーテイクスオールだと考えると話がわからなくなる。これまで自工会の会見を追ってきていれば理解できる通り、地域や国のエネルギー事情によって、そして時間軸で見た技術発展によって、もっと言えば最終的に車両を購入する消費者の懐具合によっても選択肢は変わる。全ての国や地域で、今後数年で誰もがBEVだけを買う時代になるとは考えにくい。

クルマはインフラと共存関係にある製品なのだ。そもそも未電化の国や地域で暮らしている人は世界で10億人。そうした国でもクルマは走っていて、食料や水、医療などがモビリティによって成り立っている。あるいは電化された地域でもインフラが不十分で1日に何度も停電するような国で、BEV以外の選択肢をなくすことはできない。

そういう人たちの生活を破壊してまでオールBEV化を唱えるのは流石に絵空事だろう。ただし、だからと言って、いままでの通り化石燃料を大量に燃やす生活を続けて良いわけではない。だからこそ前回説明したような、農業や畜産の余剰物・副生物を用いたモビリティの研究が進んでいるわけだ。

この地球上には多種多様な暮らしがあり、おそらくは先進国の選択肢の可能性のひとつとして、e-Fuelもまた重要なカーボンニュートラルの手段になりうる。

e-Fuelは混合燃料でCNに近づける

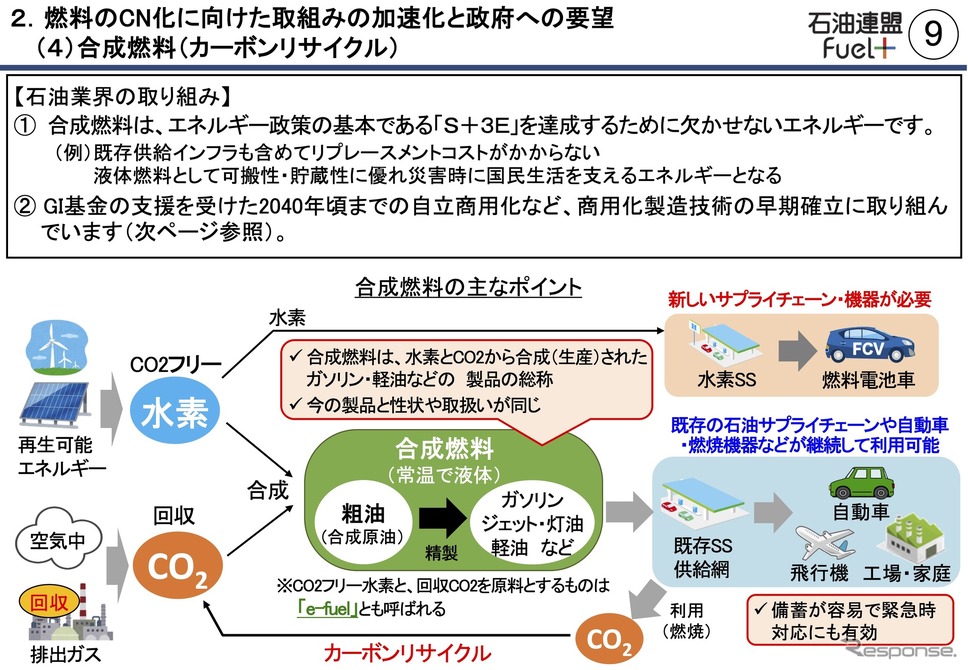

e-Fuelとは炭素と水素を化学的に結合させた合成燃料であり、これもまた今までの多くの燃料同様、水素と炭素をどこからどう調達するかが問われている。化石燃料から取り出すくらいなら、従来通り精油してガソリンとして使った方が安い。合成するならカーボンニュートラルでなければならない。

そこの説明は水素生産の話でしたSAF(Sustainable Aviation Fuel)と呼ばれる「持続可能な航空燃料」と同じなのでどうしたものかと悩むところだが、抜き出すと分量が多すぎるため、いろんな条件分岐を無視してポイントだけ要約する。まあ簡単に言えばSAFはe-Fuelの仲間である。定義においてe-Fuelは少し厳密で、再生可能エネルギーで生成した水素と工場などから排出する二酸化炭素や、DAC(Direct Air Capture)によって得られる二酸化炭素を原材料にしたものを言う。

![ホンダ『グロム』2025年型…小さいながらもスポーティ[詳細画像]](/imgs/sq_l1/2014468.jpg)

![ジープ『ワゴニアS』…初のEVは洗練された直線的なデザイン[詳細画像]](/imgs/sq_m_l1/2014267.jpg)