◆乾電池や磁気テープのノウハウが産んだマクセルの全固体電池

電気自動車(EV)の航続距離を2倍強に伸ばし、かつ長寿命で、耐久性や安全面でも従来のリチウムイオン電池を上回ることから、EV向け次世代電池の本命とされている全固体電池。自動車メーカーをはじめ様々な企業や研究機関で量産に向けた開発がおこなわれている中、磁気テープや、光学部品、そして電池を長年にわたり製造・販売するマクセルが今夏、全固体電池の量産を開始した。2030年までに全固体電池で事業規模を300億円まで拡大し、市場シェア10%の獲得を目標に掲げている。

マクセルへ入社以来、ほぼ一貫して電池の研究開発に携わっている新事業統括本部ビジネス開発部の山田將之部長は、同社のセラミックパッケージ型全固体電池の特徴について「全固体電池は今、世界中で開発されていて、酸化物系と硫化物系に大別される。このうち酸化物系は積層セラミックコンデンサー(MLCC)のような構造に類似した全固体電池で、たくさんの会社でやられているが、その大半は1ミリAh以下の超小型のものが開発されている。マクセルの全固体電池は硫化物系で対応領域も数ミリAhから100ミリAhになるので、酸化物系の他社のものと比べるとかなり大きい」と話す。

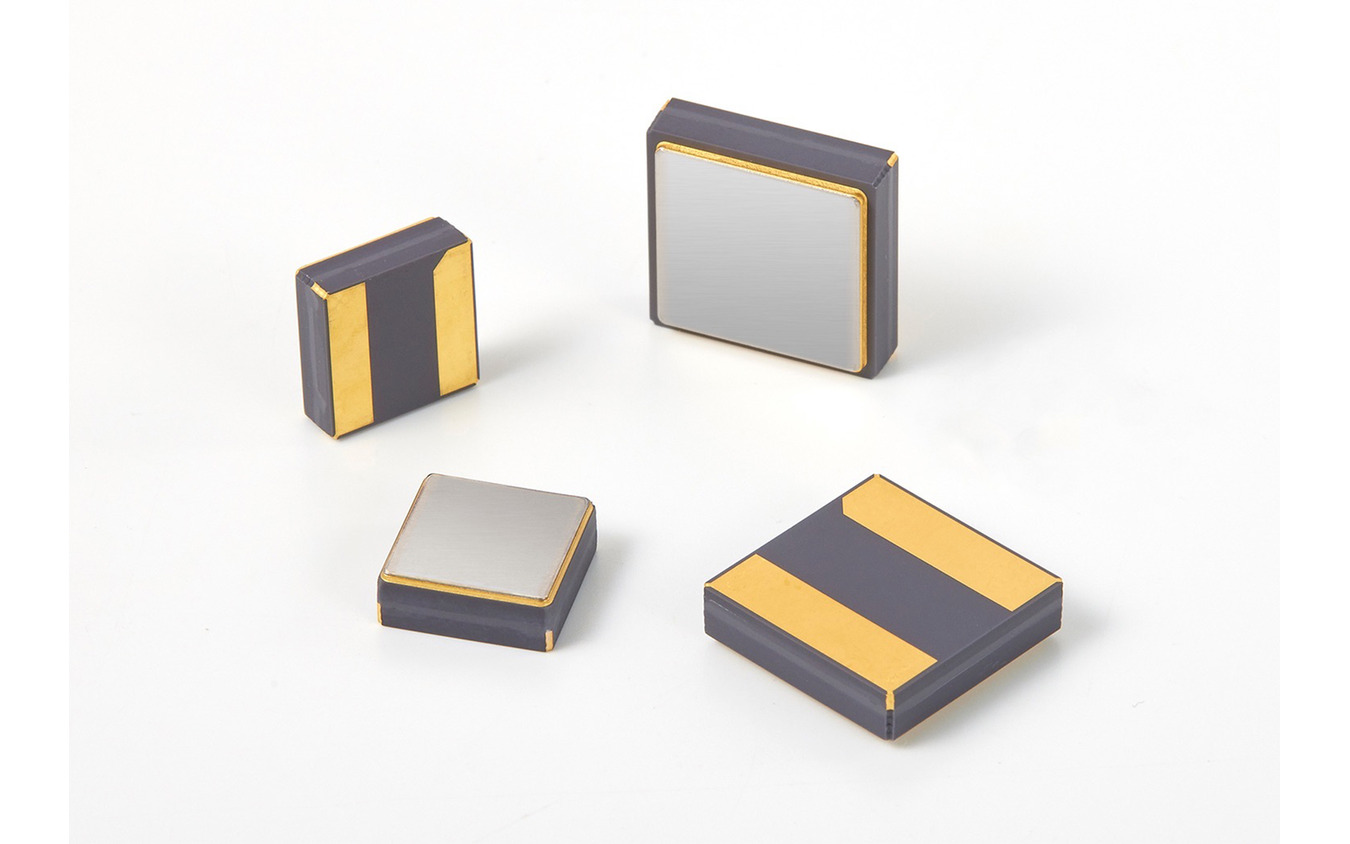

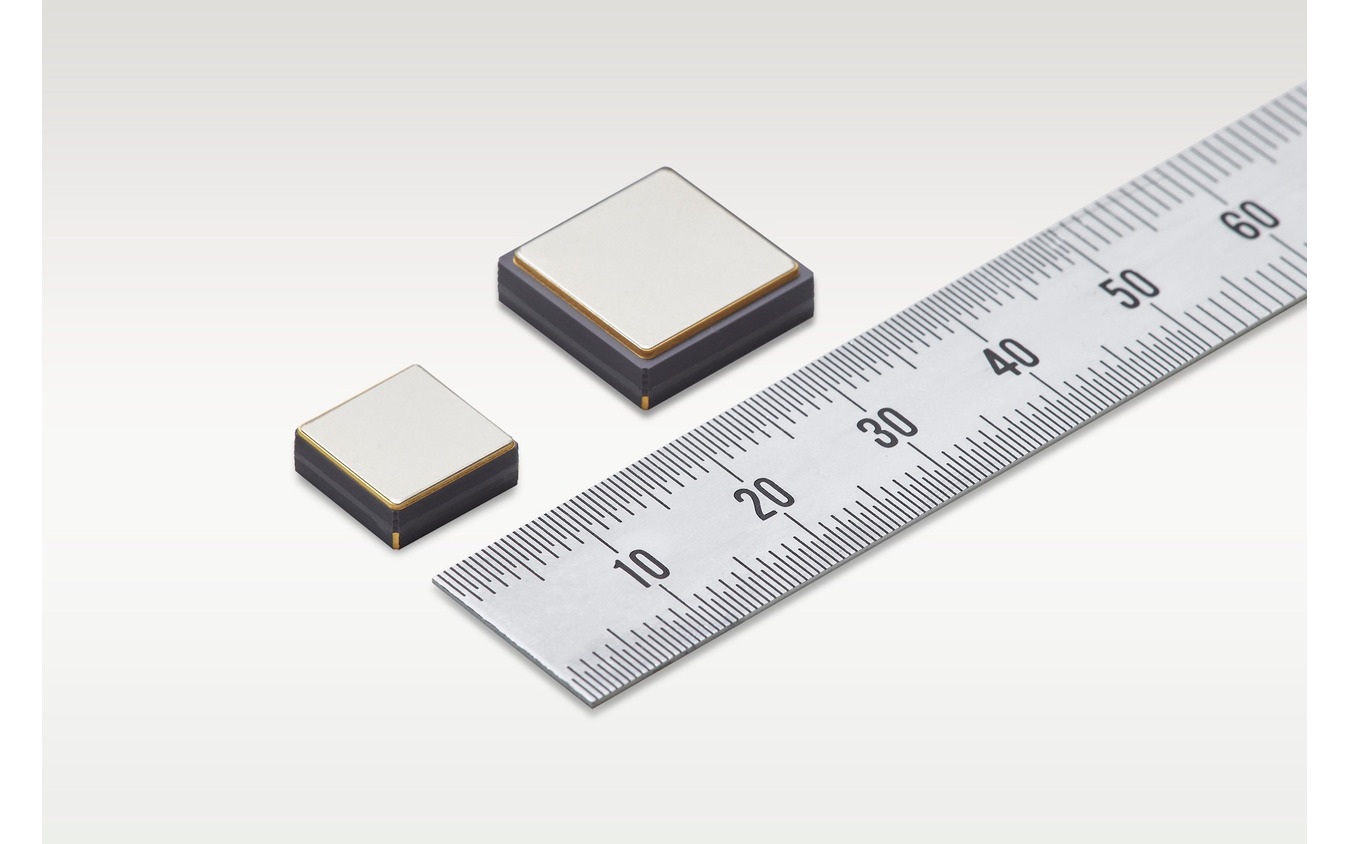

マクセルのセラミックパッケージ型全固体電池

マクセルのセラミックパッケージ型全固体電池さらに「我々が製品化している全固体電池の充放電メカニズムはリチウムイオン電池とほぼ同じ。リチウムイオンが正極と負極の間を行ったり来たりして充放電する点もリチウムイオン電池と同じだが、製造時に使うテクニックやプロセスは一次電池に近い。我々の全固体電池は、粉を混ぜたり固めたりということをしていて、しかも固体電解質が水分と反応してしまうので乾燥空気中で製造するという点でも一次電池と似ている。そういう意味では材料系はリチウムイオン電池で、製造プロセスはマイクロ電池や一次電池という風に、両方の要素が含まれている。我々はリチウムイオン電池だけでなく、マイクロ電池や一次電池についても長年の経験があるので、設備的なものを含めて強みがあると考えている」とも。

そのマクセルの全固体電池の製造工程の「粉を混ぜたり固めたり」する部分では、デジタル技術では到達しえない複雑で繊細な領域のモノ造りを実現する「アナログコア技術」と名付けた生産技術が支えている。「固めるといっても単に強く押すということではなく、混ぜるところから関係してくるので、混ぜる、塗る、固めるという各部分で、我々のコア技術が生かされている」というわけだ。

マクセルは創業製品である乾電池と並んで磁気テープも有名だ。かつてマクセルブランドのカセットテープが一世を風靡したこともある。「リチウムイオン電池の電極を塗ったりスリットしたりする工程は本当に磁気テープの技術や設備をそのまま使っている部分もある。電極を造るところがすごく似ている、あるいはほぼ同じな部分もあり、これまでの経験が活かされている。長いものを塗って丸める、というところも磁気テープとリチウムイオン電池は似ている。」と山田氏は解説する。

◆ADAS向けセンサーなど「小型」を生かした全固体電池の採用へ

マクセル 新事業統括本部ビジネス開発部の山田將之部長

マクセル 新事業統括本部ビジネス開発部の山田將之部長

エネルギー密度が高く安全性の高い全固体電池はEVの駆動用バッテリーへの採用が期待されているが、マクセルが手掛ける全固体電池は小型であることを特徴としており、現時点ではFA(工場の自動化)やウエアラブル端末向けなどの用途を想定しているという。

山田氏は「自動車を動かすための電池から比べると我々の電池は小型の部類にはなる。なぜ小さいかというと、新しい電池を実用化する上では、やはり小型から始めてだんだん大きくしていく方が、エンジニアリングやサプライヤー、材料メーカーの対応も含めて結局早いのではないかというのが我々の考え。まずは小型のものから始めて量産で起こる問題、あるいは材料にまつわる課題を乗り越えつつ大きくしていくというのが、新しい電池を広めていく上で重要なプロセスだと考えている」と話す。

また、現実的には固体電解質を含めて全固体電池にまつわる材料がまだ開発段階のものが多く、自動車を動かすためのものになると大量生産が前提となるため、材料メーカーも含めてかなりの投資を伴う。「コストや生産体制含めて、小型から始めた方がスムーズに進むと考えている」とも付け加えた。

マクセルのセラミックパッケージ型全固体電池

マクセルのセラミックパッケージ型全固体電池だが山田氏によるとマクセルの全固体電池が車両向けとは全く無縁というわけではないようだ。

「これからADAS(先進運転支援システム)やEV化がどんどん進んでいくと、車両の色々なところにセンサーが付くと想定される。例えばタイヤの中に入れる電池。今は空気圧センサーが欧米などで法制化されてバルブにセンサーと電池が入っているが、それがADAS向けではタイヤのゴムの中に組み込んで様々なセンシングを行い自動運転にフィードバックされると聞いている。既存の空気圧センサーは1分間に1回くらいの通信なので一次電池で済むが、様々なセンシングとなると場合によってはタイヤ1回転ごとにフィードバックすることになるので一次電池では足りなくて二次電池が必要、ということになる。当然それをどうやって充電するのかという問題が出てくるので、ハーベスタ技術(エネルギーハーベスティング:熱や振動など周囲の環境のエネルギーを電力に変換する技術)と組み合わせた二次電池のシステムが組み込まれるようになると予想する」

また「EV化によっていろいろな冗長性を担保するために、非常用の小型電池みたいなものがドアやシートなどに設置されると想定している。いずれにしてもかなり過酷な環境で長期間使われるということで全固体電池がフィットするのではないか」とも。

自動車の生産設備もメンテナンスフリー化や自動化が進んでいくことが想定され、マクセルのFA向け全固体電池の採用拡大も見込まれており、「クルマには多方面で関わるようになると感じている」と山田氏は語った。

◆まだ全固体電池の価値、メリット、訴求点が浸透していない

山田氏は、9月13日に東京ビッグサイトで開幕するBATTERY JAPAN【秋】~第15回 【国際】二次電池展~の初日に行われる特別講演で「セラミックパッケージ型全固体電池の開発と製品化」をテーマに登壇する。

講演のねらいについて山田氏は、「まだまだ全固体電池の価値、メリット、訴求点が浸透していないと感じている。我々のねらい、その根本となる全固体電池の真の特性、価値を広めることで、正しく理解頂き、よりビジネスを展開できる市場が増えていくのではないか。一方で、全固体電池が過酷環境で使われることで、充電の問題が顕在化する。ワイヤレス充電や、ハーベスティングが今後は重要になってくる。そうした領域の方々とのコラボレーションや、材料サプライヤーとの連携も呼びかけたい」と語る。

本講演の詳細・申込はこちら■BATTERY JAPAN【秋】~第15回 【国際】二次電池展~

会期:2023年9月13日(水)~15日(金)10時~17時

会場:幕張メッセ

主催:RX Japan 株式会社

※8月21日現在。最新情報は展示会HPをご確認ください

![[15秒でわかる]KGモーターズ『mibot』…超小型モビリティを開発中](/imgs/sq_m_l1/2012071.jpg)

![[15秒でわかる]メルセデスAMG『ピュアスピード』コンセプト…初のミトスブランド](/imgs/sq_l1/2012075.jpg)