宇都宮市、芳賀町、宇都宮ライトレールは11月21日、試運転中に脱線した芳賀・宇都宮LRT(宇都宮ライトレール)について、記者会見を行なった。

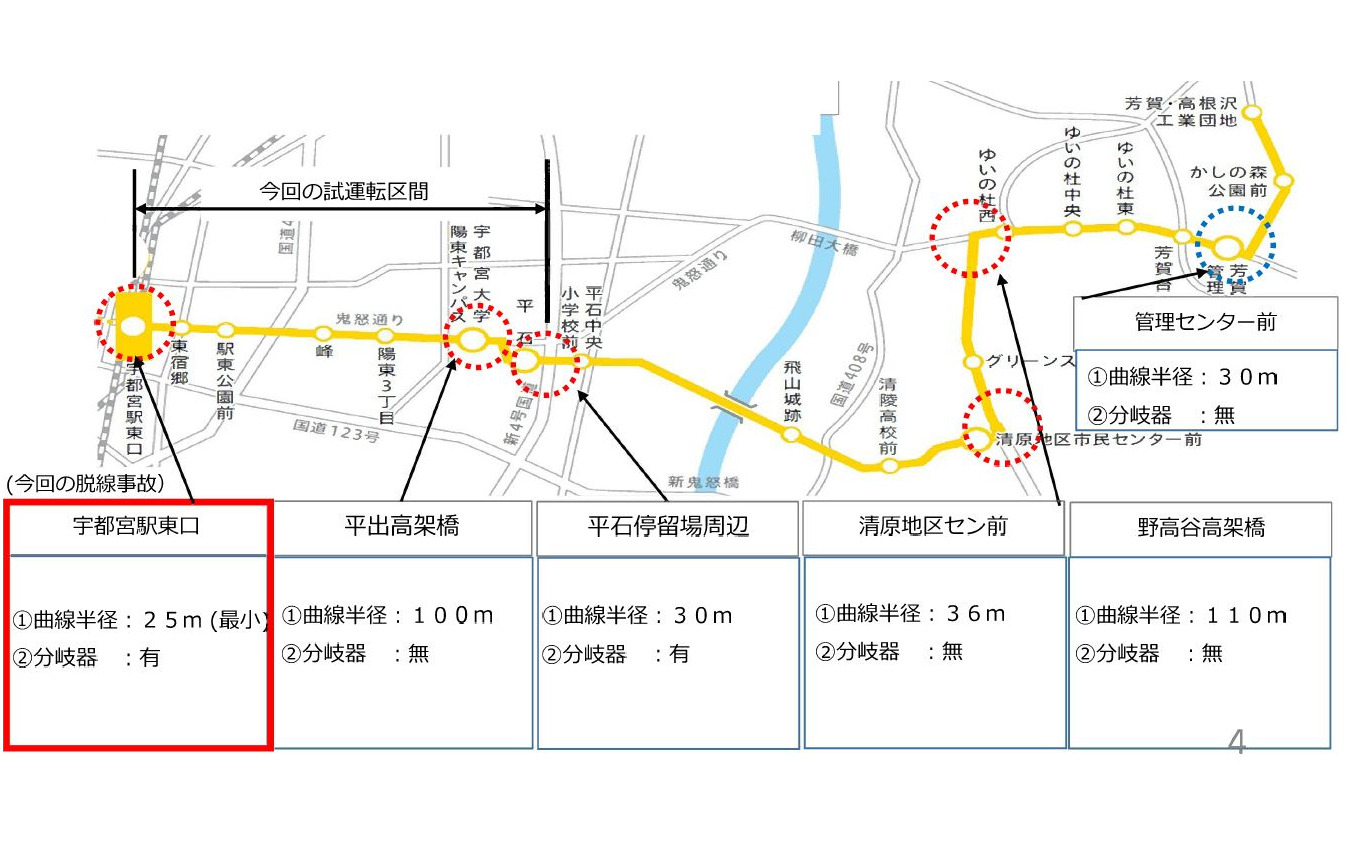

試運転区間と脱線箇所の概要。

試運転区間と脱線箇所の概要。宇都宮ライトレールでは11月17日から宇都宮駅東口~平石間で試運転が開始されたが、11月19日0時30分、下り線を進んできた3両連接のHU300形306号が宇都宮駅東口停留場2番線手前の上り線カーブで脱線し、前頭部(下部の信号装置を含む)やパンタグラフが損傷。脱線部分の車輪も一部が損傷し、車体側面に擦り傷が付いた。

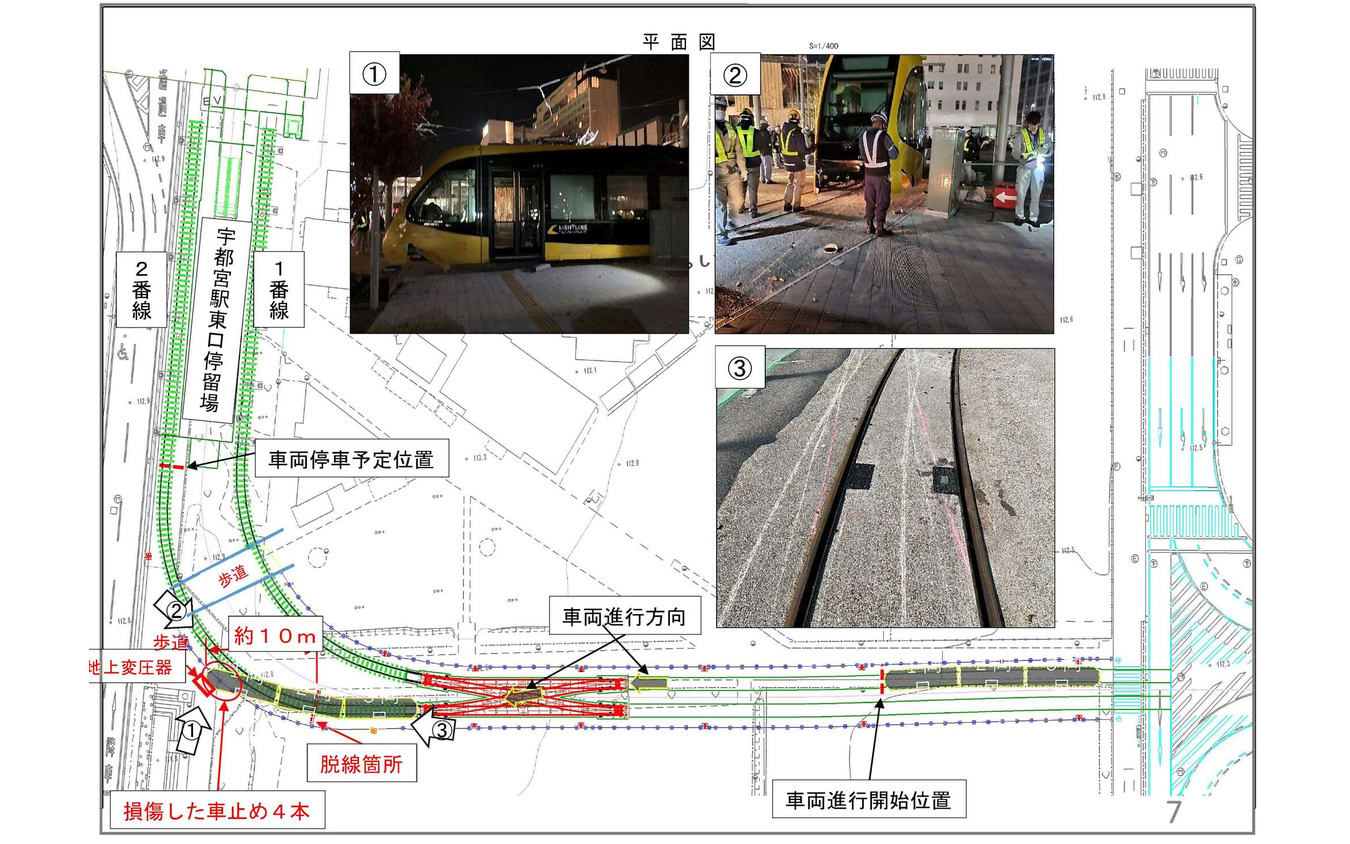

脱線事故の概要。宇都宮駅東口停留場2番線への入線試験後、ポイントの入線試験を行なうため、再度、「ライトキューブ宇都宮」南側交差点付近から2番線停留場へ進入したところ、停留場手前のカーブで脱線した。

脱線事故の概要。宇都宮駅東口停留場2番線への入線試験後、ポイントの入線試験を行なうため、再度、「ライトキューブ宇都宮」南側交差点付近から2番線停留場へ進入したところ、停留場手前のカーブで脱線した。

架線を固定する金具や車止め4本といった地上設備も破損しており、地上の変圧器は外箱が歪んだが、変圧器自体は無事だったという。

脱線現場のカーブは宇都宮ライトレールでは最小の半径25mで、13km/hの速度で進入した際に異常を感じ、非常ブレーキ後に停止。先頭車の4輪と中間車の後方2輪が脱線したが、11月19日9時45分頃に復線している。

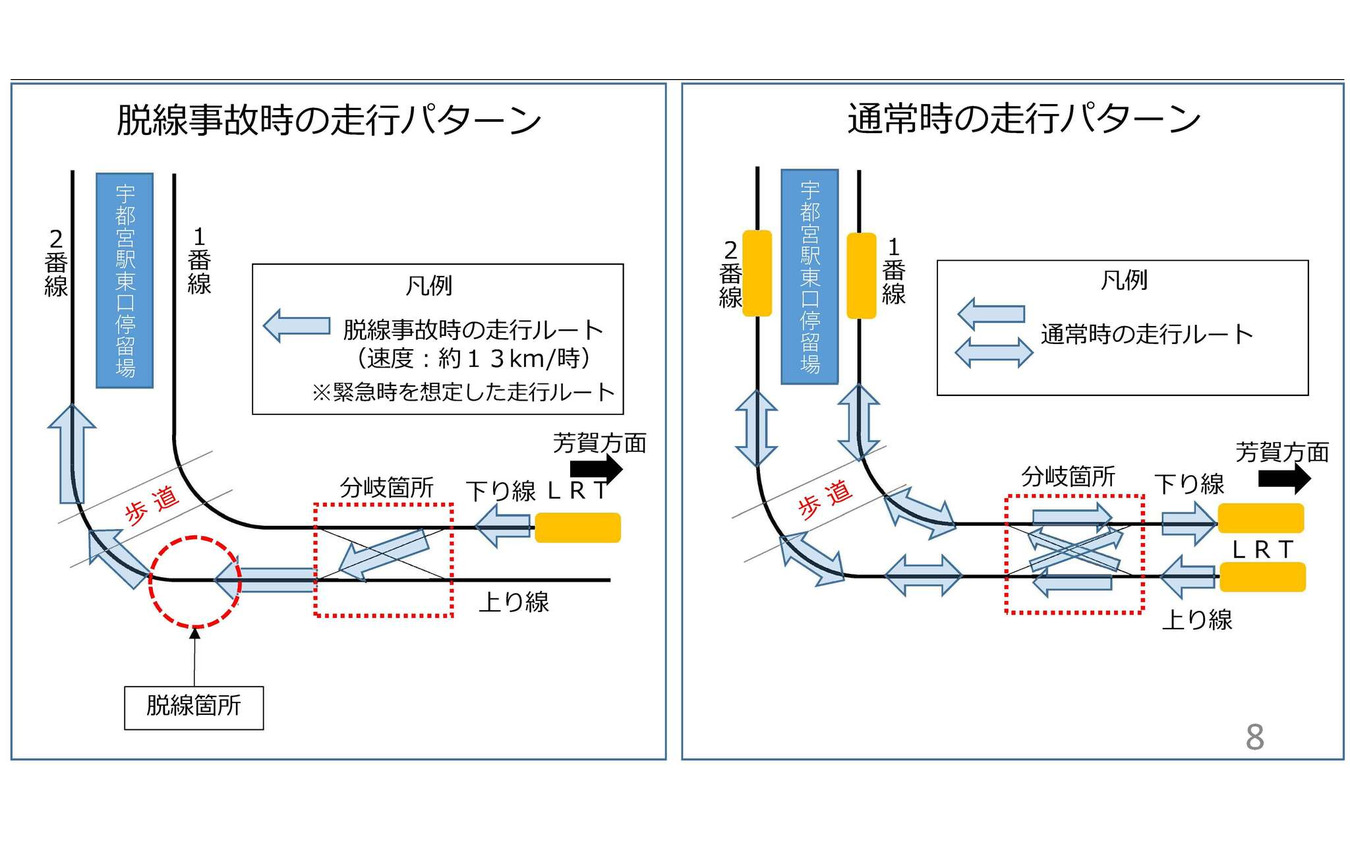

通常は上り電車が下り線から上り線への分岐部(ポイント)を通って宇都宮駅東口停留場に入ることはなく、宇都宮ライトレールによると「緊急時に使用する走行パターン(逆走)における分岐部のレールと車輪との接触状況を確認するため」として行なわれたという。

脱線時の走行パターン(左)と通常の走行パターン(右)。左は上下線を繋ぐ渡り線と呼ばれる分岐部(ポイント)の入線試験のために行なわれていた。

脱線時の走行パターン(左)と通常の走行パターン(右)。左は上下線を繋ぐ渡り線と呼ばれる分岐部(ポイント)の入線試験のために行なわれていた。原因は現時点で不明だが、今後は有識者による現地調査やドライブレコーダーによる運行記録の確認、関係者へのヒアリング、破損状況の詳細な確認を行ない事故原因を究明。対応策を検討するとしている。

![トヨタ時価総額48兆7981億円---バブル期のNTT超え日本企業で過去最大、世界では28位[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_l1/1973566.jpg)

![ソニー、2024年度新卒採用で理系女性が過去最高の3割に[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/1955204.jpg)